2018年科普文创 ——科普科幻青年之星计划(武汉站)启动

发布时间:2018-06-20 14:19:23

2018年科普文创——科普科幻青年之星计划(武汉站)培训活动暨湖北省高校科普创作大赛于6月11日上午在中国地质大学(武汉)启动。 本次活动由中国科普作家协会联合湖北省高等院校科协工作研究会、武汉高校科协联盟共同主办。中国科学院院士殷鸿福、金振民、周忠和,中国地质大学(武汉)校长王焰新,来自中国科普作家协会、湖北省科协学会部、湖北省科普作家协会、中国科普研究所等单位的负责人和科技工作者,以及来自大赛发起单位武汉大学、华中科技大学、中国地质大学(武汉)三所高校的青年科普科幻创作爱好者参加启动仪式。湖北科学技术出版社社长、湖北省科普作家协会理事长何龙作为嘉宾,应邀出席了此次会议。

首先,中国地质大学(武汉)校长王焰新致辞。

王焰新以中国地质大学为例,分析了当前高校科普面临的形势和任务,介绍了学校近年来科普工作的探索实践。中国地质大学(武汉)常年致力于推广高校科普工作,其中最具代表性的三项科普活动分别为“大地之光话剧”“青少年高校研究活动”“地球科协科普研究创作”。

地球科协科普研究创作研究中心,以解决地球科学领域中科普创作人员不足为问题导向,通过体制机制构建与创新,整合多方力量,联合开展地球科学与科普政策基础领域的研究、科普与创作、科普实践创新、科普成果的管理与转化,致力于打造国内外一流的地球科学与科普政策基础领域的研究平台、人才培养平台、作品创作平台、成果转化平台。其中“成果转化平台”直接指向的是“互联网+”市场和出版市场,拥有巨大的市场潜力。

本次活动的最终目的,是激发大学生的科普创作兴趣,搭建省内高校科普协同创新,构建高校科普开放性、综合型平台,为我省乃至我国的科普创作闯出新路子。

接着,中国科普作家协会副秘书长张志敏介绍 “2018年科普文创——科普科幻青年之星计划”项目。

“科普科幻青年之星计划”项目的宗旨是,支持科普科幻创作的青年人才的培养和选拔,培养、培育科学文化人才,促进科普文创繁荣发展。

张志敏着重介绍了项目的宗旨、内容、全年培训计划以及即将开展的科普科幻作品征集活动。通过与2017年科普文创的数据分析比对发现,在2018年活动的形式、内容、宗旨秉持一脉相承原则的基础上,合作单位与活动地点有所扩大。

最后,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长、中国科普作家协会理事长周忠和院士发表了题为“我做科普的一些心得”专题报告。

周忠和院士以提问的形式开场:什么是科普,科普的定义是什么?

他认为,科普可以定义为传播科学知识、科学精神、科学文化的方式,而传播科学精神,其实比单纯的普及知识更为重要。我们在提倡科学普及的同时,其实可以采取丰富多样的形式。

周忠和院士的第二个问题:在我们国家做科普,需要做什么样的科普?

目前,我国国民具备科学素质的比率只有6%,目标是在2020年达到10%。由于我国特殊的历史、文化背景,我国国民科学素质还有待提高。国民科学素质的提高,将直接影响创新型国家发展进程。他认为,做科普需要结合我国国情,结合时代的发展需要。

讲座中,周忠和院士结合自身多年来的古生物科普创作经验,向在场师生传授不同类型科普作品的创作技巧。他鼓励大学生们积极参与科学普及与科普创作,认为大学时代的尝试可以帮助青年学生验证自己是否有能力和潜力开展科普创作,同学们应该勇于尝试,为今后的职业与事业发展做出正确的判断和选择。

武汉地质大学校党委副书记王林清主持会议

首先,中国地质大学(武汉)校长王焰新致辞。

王焰新以中国地质大学为例,分析了当前高校科普面临的形势和任务,介绍了学校近年来科普工作的探索实践。中国地质大学(武汉)常年致力于推广高校科普工作,其中最具代表性的三项科普活动分别为“大地之光话剧”“青少年高校研究活动”“地球科协科普研究创作”。

地球科协科普研究创作研究中心,以解决地球科学领域中科普创作人员不足为问题导向,通过体制机制构建与创新,整合多方力量,联合开展地球科学与科普政策基础领域的研究、科普与创作、科普实践创新、科普成果的管理与转化,致力于打造国内外一流的地球科学与科普政策基础领域的研究平台、人才培养平台、作品创作平台、成果转化平台。其中“成果转化平台”直接指向的是“互联网+”市场和出版市场,拥有巨大的市场潜力。

本次活动的最终目的,是激发大学生的科普创作兴趣,搭建省内高校科普协同创新,构建高校科普开放性、综合型平台,为我省乃至我国的科普创作闯出新路子。

中国地质大学(武汉)校长王焰新致辞

接着,中国科普作家协会副秘书长张志敏介绍 “2018年科普文创——科普科幻青年之星计划”项目。

“科普科幻青年之星计划”项目的宗旨是,支持科普科幻创作的青年人才的培养和选拔,培养、培育科学文化人才,促进科普文创繁荣发展。

张志敏着重介绍了项目的宗旨、内容、全年培训计划以及即将开展的科普科幻作品征集活动。通过与2017年科普文创的数据分析比对发现,在2018年活动的形式、内容、宗旨秉持一脉相承原则的基础上,合作单位与活动地点有所扩大。

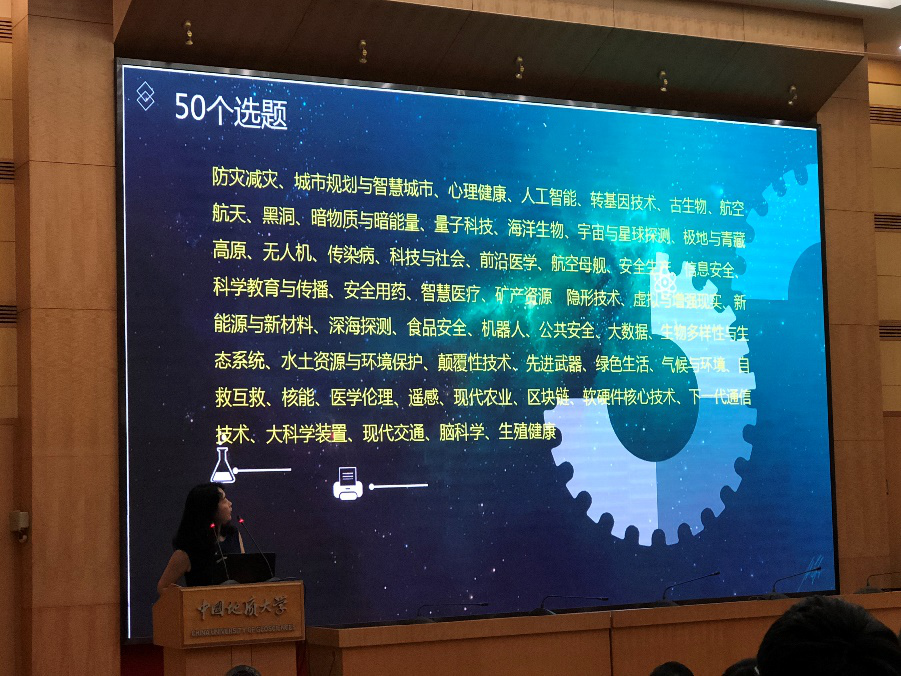

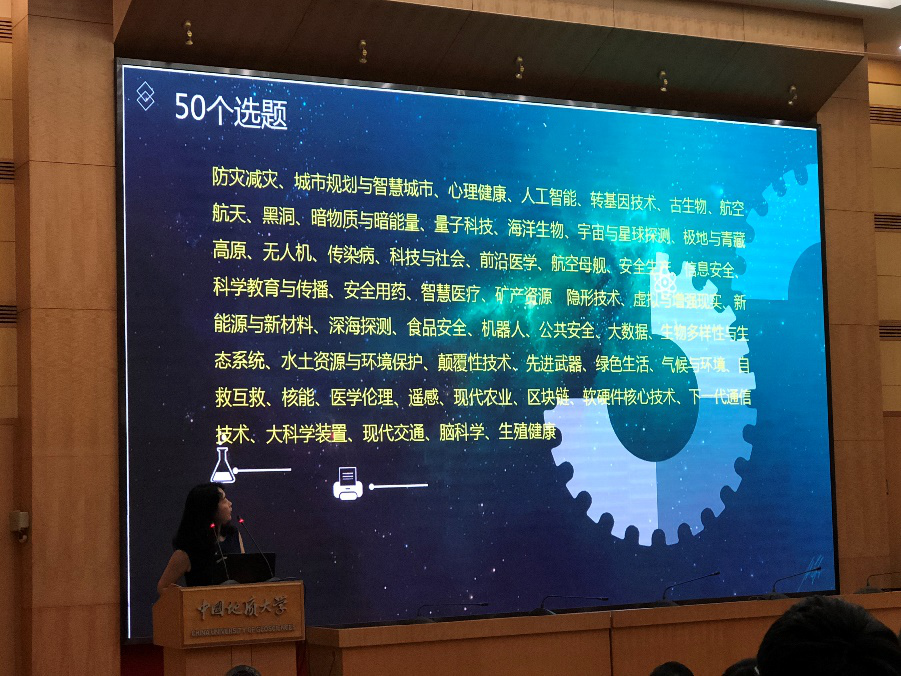

“2018年科普文创——科普科幻青年之星计划”确立的50个创作选题

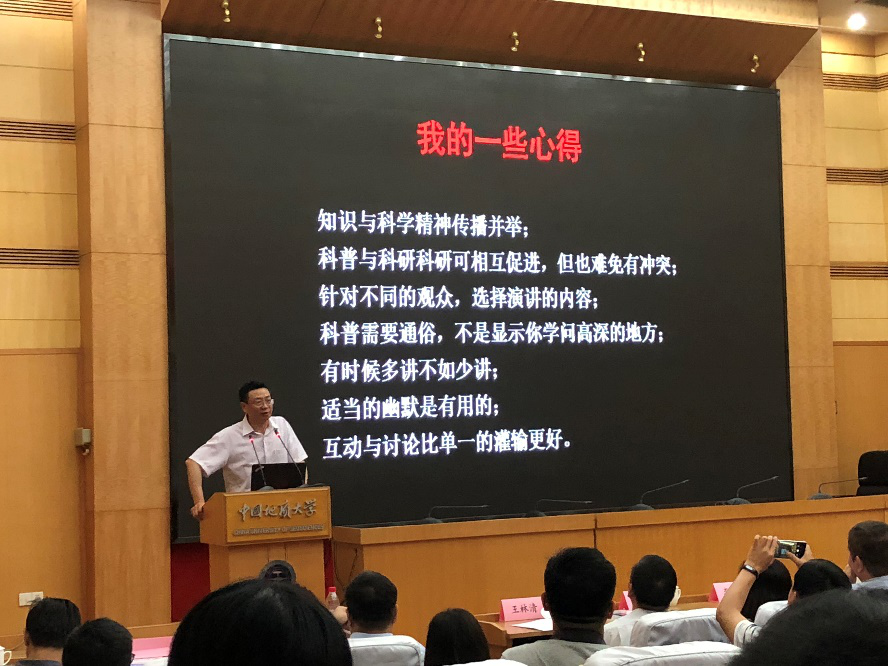

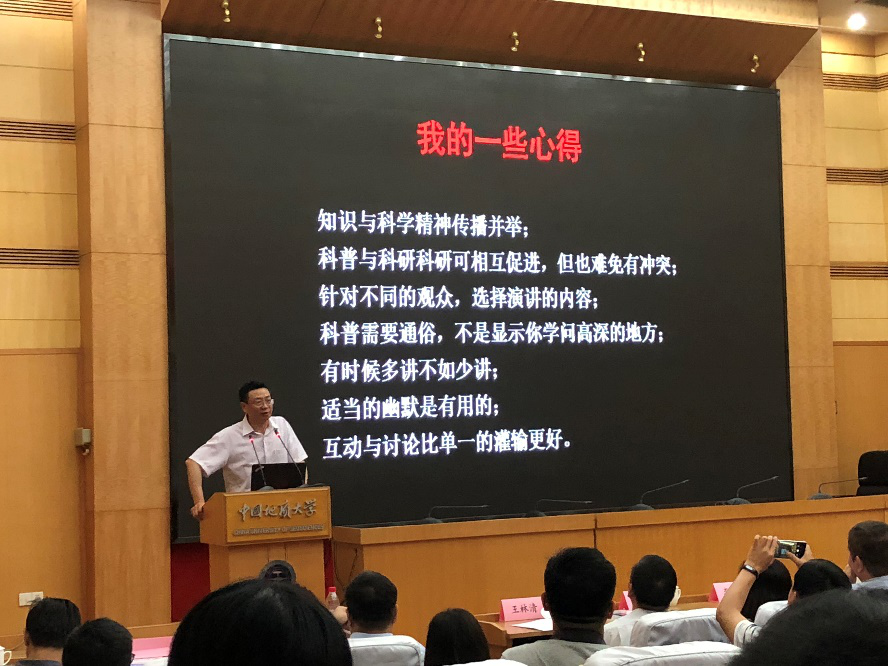

最后,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长、中国科普作家协会理事长周忠和院士发表了题为“我做科普的一些心得”专题报告。

周忠和院士以提问的形式开场:什么是科普,科普的定义是什么?

他认为,科普可以定义为传播科学知识、科学精神、科学文化的方式,而传播科学精神,其实比单纯的普及知识更为重要。我们在提倡科学普及的同时,其实可以采取丰富多样的形式。

周忠和院士的第二个问题:在我们国家做科普,需要做什么样的科普?

目前,我国国民具备科学素质的比率只有6%,目标是在2020年达到10%。由于我国特殊的历史、文化背景,我国国民科学素质还有待提高。国民科学素质的提高,将直接影响创新型国家发展进程。他认为,做科普需要结合我国国情,结合时代的发展需要。

周忠和院士作“我做科普的一些心得”专题报告

讲座中,周忠和院士结合自身多年来的古生物科普创作经验,向在场师生传授不同类型科普作品的创作技巧。他鼓励大学生们积极参与科学普及与科普创作,认为大学时代的尝试可以帮助青年学生验证自己是否有能力和潜力开展科普创作,同学们应该勇于尝试,为今后的职业与事业发展做出正确的判断和选择。